2025年01月17日

1月17日は祈りの日

30年前、私は東京の一色建築設計事務所に在籍して、

あの日を東京で迎えましたが、

今でもテレビから流れる映像がとても現実とは思えませんでした。

当時、建築がこんなにも脆かったのか・・・、

各所で同時多発的火災はどうして起こるのか・・・、

様々な検証から分かってきたことは、どれも衝撃的でした。

阪神淡路大震災後に、震災復興住宅を担当することになり、

阪急宝塚線中山観音駅前に、木造三階建て共同住宅を

宝塚市から依頼を受けました。

宝塚市の姉妹都市が米国ジョージア州と分かると

米国団体に強いコネクションを持つボスであり、師である

建築家・納賀雄嗣氏が米国との調整役に廻って、

多くのジョージア州産建材やキッチンなどを提供を受け句ことができ

それを設計に組み込みました。

こうした震災復興住宅には手塚治虫氏のフェニックスの画が

『Hyogo Phoenix plan』としてはめ込まれています。

また駅前の立地で本来ならば住宅地ではなかったですが、

北側斜線を4m+5寸まで下げて、超法規的な計画として、

できるだけ多くの戸数を確保しつつ、快適な住環境を造り出すために

馬蹄形と1.4m出のバルコニーが特徴的な

1階が高齢者向け、2/3階がファミリー向けとなっています。

計画の進捗は現地の状況を踏まえつつおこなうために、

調整や設計に時間がかかってしまい、

着工したのは一年後でしたが、まだまだ手つかずの街並みや

1階が潰れたマンションに車が挟まった建物があり、

その光景が強烈に思い出されます。

何十年ぶりにGoogleマップで検索しましたが、

宝塚市営中筋山手住宅として、現在も建っているようです。

ただこの写真は2017年4月となっていますので、

さらに7年経っていますが、健在のようです。

駅前の立地、すぐ横に小さな川、周辺住宅地への配慮から、

北側斜線を4m+5寸まで下げて、超法規的な計画として、

できるだけ多くの戸数を確保しつつ、快適な住環境を造り出すために

馬蹄形と1.4m出のバルコニー付となっています。

住戸計画は1階が高齢者向け、2/3階がファミリー向けとなっています。

当時敷地にあった15m近い杉の木は残しつつ、

その下に人の集えるデッキスペースを設けましたが、

残念ながら今は伐採されていました。

あれから30年、記憶を風化させないで、

建築でできることを積み重ねていきたいと思います。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2014年08月07日

2016年春竣工のアップル本社屋 Campus 2 は工事中。

2016年春竣工のアップル本社屋

Campus 2 マザーシップ

工事真っ盛り...楽しみです。

完成したらカリフォルニアに行きたいなぁ。。。

在りし日のスティーブジョブズによる

クパチーノ市議会でのプレゼン。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年04月30日

米国木造建築事情7-1 ─北トロントコミュニティセンター

今回は、米国から飛行機で飛び出しまして

お隣カナダはトロント市の

コミュニティセンターをご紹介します。

ご存じの通り、アメリカ・カナダにまたがる

巨大な湖、五大湖の一つ、

オンタリオ湖の傍に位置するトロント。

ここから、車で2時間あまりのところに

あの有名なナイアガラの滝があります。

ちなみに、ナイアガラの滝はアメリカ滝とカナダ滝の

2つの大きな滝の総称ですね。

とにかく、カナダの自然はケタ外れ。

車でちょっと郊外へでると

そこは原生林に囲まれた自然公園。

大自然の一角に人間が住まわせてもらっている

という表現がピッタリくる国です。

さて、そんな国の北トロントコミュニティセンター。

1987年のトロント市主催のデザインコンペの当選案で

地下1階、地上2階建て、

RC造+S造+集成材軸組工法による混構造です。

その中には、体育館や屋内プール、

会議室やホール、

そして、この建物の背後には広大な公園がひかえていて

恵まれた環境に建っています。

外観には、特徴的な米松集成材2枚合わせの柱が

連続して現れ、建物の間口を覆っています。

この柱、2枚目の写真の人物と比べてお分かりの通り、

18cm×38cm×10mという大きさ。

その列柱は、圧巻です。

その柱から2m程下がった位置に

ガラスのカーテンウォールがあり

より一層、列柱を際立たせています。

そのエントランスにはコンクリートの壁が

内外に渡って貫かれて、ちょうど、木造の箱に

コンクリートが差し込まれていて、

この逆転の関係が、

木構造の力強さを引き立てているように見えます。

エントランスの見上げも見事なボリューム。

さて、知らず知らず建物の中へ導かれていき、

その中に広がる空間とは一体・・・。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年03月17日

米国木造建築事情6 ─マント・ホリョーク大学

さて、ブラットレボロから車で1時間ほど南下すると

マサチューセッツ州、サウス・ハッドレイ。

ボストンから西へ約130kmに位置するこの町に

今回紹介するマント・ホリョーク大学があります。

この大学は、米国で一番古い女子大学で

その前身は、1863年に完成した修道院に遡ります。

外観の写真を見ても、

その歴史を充分に感じ取ることができますね。

この日は、あいにくの雨模様でしたが、

古いレンガが雨にさらされて、

より深い色合いを出していたのが印象的。

こうした当時の建物は、組積造と

RC造(鉄筋コンクリート造)で造られています。

その中は、図書館と閲覧室となっていますが

この閲覧室が実に優雅な空間で、

ご覧のようにトラスや窓には

ゴシック様式の装飾が施されています。

ただ、この一見木造トラスに見えるのは

実は、鉄骨トラス。

これを装飾を施した木材で覆っております。

その覆い方が半端じゃないんですね。

その精緻な細工技術のお陰で、

張りぼてのような印象を決して受けないのがすごい!!

やはり、歴史の為せる技と

今なお、学生達に使い続けられている・・・

そのせいかもしれませんね。

この空間、本を読んでふと、目を休めるために上向くと

このトラスとゴシック調の窓から飛び込む

周辺の豊かな緑がそっと目を休めてくれる、

そんな安らぎの空気がここには満ち溢れていました。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年02月09日

米国木造建築事情5─バーモントビルディング2

さて、バーモントビルディングの内部を覗いてみましょう。

前回の吹抜のある1階廊下から

2階へ上がった通路の様子です。

日本人にとって、内部が木造というのは、

どうしても住宅感覚になってしまうのですが

米国では、こうした商業施設が

どこにでも、普通に存在していますので

その気軽さが際立っています。

もちろん、手摺や照明も

住宅用として使用されているものですから、

その雰囲気は、まさしくお友達の家へ来たような感じ。

普段着で、そのままおしゃべりをしに

来店したような雰囲気があります。

ここには、銀行も入っているのですが

えっ、ここ銀行ですかって感じで、

日本のような仰々しい雰囲気がありません。

その内部の柱や梁、方杖へ目を向けると、

何ともこれが日本的ではありませんか。

それもその筈で、ベンソンワーキングの仕事である

この建物はポストアンドビーム工法、

日本的に言えば、在来工法で建てられています。

http://atelier-m-architects.at.webry.info/201211/article_5.html

次の写真は、その柱廻りですが

接合部にはペグと呼ばれるオーク材の栓が使われて、

金物を使用しない接合方法を採っています。

こうした仕様が、より日本的な感覚を持たせているんですね。

さらに、梁にはご覧のように、

州名であるバーモントやトレードマーク

そして、店舗の位置を現す番号表示などが

構造の梁に、あらかじめ彫り込まれています。

こうした職人の仕事が至る所に見受けられます。

しかし、こうも木材が露出していると

火災の時に大丈夫?という疑問も湧きますが、

それぞれの写真の天井に映っている

黒いパイプの配管が、スプリンクラー。

当然、火災に対しての防火設備はしっかりと完備。

また、これが日本で設置するより驚くほど安価。

それほど、一般的に普及している装置だから

結果的に供給量も多く、安くなっている。

ここからも、いかに木造の施設が多く存在するかが伺えます。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年02月04日

米国木造建築事情4─バーモントビルディング

これは、バーモント州・ブラットレボロにある

木造3階建ての複合ビルです。

急勾配の切り妻屋根と下屋の構成は

ちょっと、ビルという言葉が似合いませんが、

銀行やオフィス、店舗が入居しています。

構造は、米松の柱23.5cm角と

25cm×40〜60cmの長さ16mの長大な梁が使用され、

接合部は、金物ではなくペグと呼ばれる

オーク材の木栓とほぞで構成されています。

こうした、長大な梁は日本ではまず運べませんが、

そこはさすがアメリカ、スケールが違います!

外部には、木製のペアサッシ。

外壁は、レッドシダーが使われています。

また、冬の寒さの厳しい地域(東海岸山間部)のため、

外壁下地には、フォームコアパネルと呼ばれる

ウレタンフォームの両側に

構造用合板(外部)と石膏ボード(内部)を圧着した

断熱構造パネルが軸組みの躯体を

外から覆っている構造となっています。

軸組を包み込んだ、ちょうど魔法瓶のような格好です。

外観を特徴づけている時計台やトップライト、

ドーマー屋根や半円サッシなどが、

豊かな表情を創り出しています。

内部は、外観の写真でブレースが見える

1/2階部分は、吹き抜けの通路となっていて、

その通路沿いに店舗が入っています。

建物の中に、アーケード部分を

取り込んだ形というとお分かりになると思います。

内部は、非常に、住宅的スケールの空間が続いていて

まるで誰かの住まいに入ったような感覚で、

街のコミュニティセンター的な使われ方もされているようでした。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年01月24日

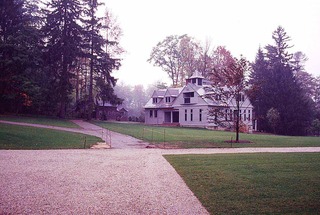

米国木造建築事情3 ─ 小澤征爾ホール/宿泊棟

小澤ホールは、広い公園の中に建っているのですが

この施設の他にも、1938年・大音楽ホールや

1941年・オペラ劇場などの

古くからの施設も点在しています。

ボストン交響楽団が滞在していない時でも、

市民の憩いの場として、あるいは音楽活動の場として

一年を通じて活用されているわけです。

こうした環境の中に、この小住宅はあります。

コロニアルスタイルのこの住宅は、

宿泊棟としてホールから程良く離れた森の一角に

ひっそりと建てられています。

この外観、我々から見ると一つの洋風住宅ですが、

米国では、様々な住宅形式の代表的な

スタイルの一つです。

ご存じのように、コロンブスが

アメリカ大陸を発見して以来、

ヨーロッパから様々な国々の開拓団が上陸し

多民族国家の礎が築かれました。

従来から住んでいたインディアンに加えて、

ニューヨークのある東海岸では、

イギリス、オランダ、ドイツ。

カリフォルニアのある西海岸では、

スペイン、メキシコ。

ニューオリンズのミシシッピ河流域では

フランス。

これだけの国の、様々な住宅スタイルが

ミックスされているわけですから、

その住宅スタイルだけでも様々な変遷があることは

容易に想像できますね。

このボストン辺りの住宅は

ニューイングランドスタイルと呼ばれ、

内部の構造体がポストアンドビームと呼ばれる

軸組み構造を為しているものが数多くあります。

これはちょうど、日本の在来工法の感じです。

ですから、この住宅の内部にも

2×4工法と併用して、このような柱や梁が

古い民家から移築されて、活用されています。

こうした、内部空間の特徴一つにも

アメリカ住宅の歴史の一部が現れているんです。

こうした歴史の記憶が残る住宅づくり、

参考にしたいですね。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年01月12日

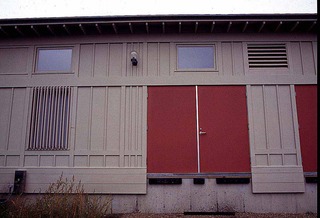

米国木造建築事情2 ─ 小澤征爾ホール・控え棟

様々な見所がある小澤ホールですが、

ちょっと、そのバックヤードを覗いてみましょう。

このホールに接続されているオーケストラの控え棟。

コートハウスのように、中庭と外廊下の廻りに

各控え室や練習室、会議室、水回り

などが設けられています。

つまり、各部屋への行き来は

外部の廊下を通って移動することになります。

ここがボストン交響楽団の夏の家を呼ばれるように、

主に利用される時期の気候を考慮して、

その自然の中に身を置こうとする考えから

採用されている配置のような気がします。

この建物は、米国の在来工法である

枠組み壁工法、いわゆる2×4工法で創られています。

そして中庭には、米杉板が敷き詰められたデッキ。

えっ、って思ってしまうほどにシンプルで素朴。

うがった言い方をすれば、

ちょっと安普請過ぎません?

横の繋がっているホールから、

直接、ここへ来られるわけですから・・・・。

しかし、この控え棟。

実際に体感してみると、

その違和感を感じることがありません。

おそらく、ホール外側を取り巻く

ヘビーティンバーの外部廊下からの

延長上に位置しているためだと思われます。

外部廊下の天井に目をやると、

露出されたタル木と野地板、

そして、載せられただけの桁梁と柱。

この潔いまでのディテールが、

かえって、シンプルな清廉さを醸し出しています。

外壁に目をやるとそこには、

杉板の押し縁による竪格子を思わせるパターンと

日本の伝統色を思わせるえび茶系の扉で構成され、

全体としてデザインされたペンキ塗の壁。

ペンキは、外部用によく利用される塗膜性の厚いもの。

こうした、肩肘を張らないで、

それでいて、デザインされたプロポーションの良さ。

日本建築の精神的な部分に共通する心が

私の琴線に触れた印象的な建物でした。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2013年01月10日

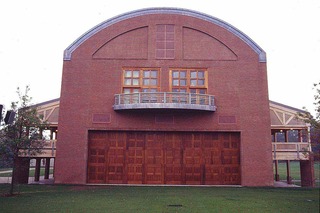

米国木造建築事情1 ─ 小澤征爾ホール

マサチューセッツ州、タングルウッドにある小澤征爾ホール。

主体構造は、鉄骨造ですが、100年以上前の工場の木造躯体や

チーク材による繊細な造り込みがなされています。

もう少し、そのディテールに触れておきます。

可変的な対応ができるホールへと変貌させるのが、

まず、妻壁ある6mもあるチーク製の大開口部。

これが開閉されることで、手前の芝生広場が

内部のホールと一体化されるわけです。

もちろん、この建具には鉄骨の骨組みが併用されていますが、

外部に対しては、見事なチークの壁と化しています。

建物の両側を取り巻いているのが米松製の外部廊下ですが、

この骨太の柱・梁が、工場架構の再生材。

その手摺は、主柱から金物で浮かしたフレームに

組子細工の格子がはめ込まれていて、

非常に美しいプロポーションを創り出しています。

写真では、少々ごつく見えていますが、

廊下全体のボリューム感の中で見ますと

ちょうど良い塩梅なんです。

こうした、心地よいディテールは

内部のホールで、更に昇華されていきます。

2~3階のバルコニー席がこれまたチーク製でできているですが

これがまた繊細そのもの。

米松の梁によるキャンティレバーの仕様や

手摺の柱、そしてそこに挿入されている組子格子や椅子。

見るもの、触るものに日本的な感性が活かされ、

全体として、非常に繊細かつ大胆な空間構成が

産み出されているのですが、

これは、小澤征爾氏の音楽にも通じるものだと思います。

ボストン交響楽団の夏の家として知られ、

年間100万人超の来訪者があるとは思えない素朴な町ですが、

こうした建物の詳細を見るにつけ、

凛としたものつくり精神が貫かれていました。

http://www.bigapple-world.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/3c6ccff18fee2cb873b1c69f49dca806.pdf

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年11月05日

米国東海岸・ポスト&ビームの加工背景。

まずは、紅葉の美しい森の写真を

しばらく、ご覧下さい。

・・・・、どうです、癒されませんか?

ここは、ボストンから車で2時間ほど

山間に入ったところにある場所で、

今回ご紹介するベンソンワーキングの

工房があるところです。

http://bensonwood.com/gallery/

この会社は、ポストアンドビームと呼ばれる

柱・梁工法、つまり日本の在来工法にあたる

建築を手掛けている会社。

東海岸の住宅スタイルに

ニューイングランドスタイルというのがあり、

これには、この工法がよく使われています。

ここでは、オーク材の大断面をよく使用するそうですが、

この他に丸太の加工や工場などの古材を集めきて、

それを再生・加工して、建築に再利用したり、

幅広い活用を行っています。

日本では、こんな山の中に運んできて

採算が合うんだろうかと思われるかも知れませんが、

ガソリンの値段が日本の1/3、

高速道路が無料という社会背景が為せる技ですね。

工房の前では、木材を自然乾燥させていて、

鉄骨とトラスの素朴な造りですが、どことなく日本的。

内部では、ちょうどオークの大断面材を

加工していました。

写真の通り、単純ではありますが、

日本的な仕口加工をおこない、金物を使用していません。

しかも、これがまた、水もしたたるフレッシュウッド。

人間では、水もしたたる、とは良い表現ですが、

これが木材ともなると大変なことです。

後から乾燥してくると、

割れが入ったり、狂いがきたり。

とにかく、日本では絶対に使用しない。

ところが、ここではそうした割れが入っても

十分に構造的に対処できる大断面を使用するため

問題ない、ノープロブレム??

いやはや、その大らかな木材の使い方に

少々と惑いながらも、

そんな素朴な考えだからこそ、

至る所の、あらゆる施設に木材が使われているんだなぁ

と、ある意味では納得した次第。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年04月14日

VOL.Sea7 米国の建築環境プログラム/シアトルの取り組み NO.7

今回は、シアトル中央図書館の内部にある、

まったく違った空間をお見せしましょう。

Living Roomと呼ばれる1階吹抜の

オープンなホール兼開放書庫の閲覧室。

その中央から2階に上がるエレベータに乗ると、

そこは、イエローな世界が延々と・・・。

通常の2層分を登っていくため、

この黄色いトンネルは、

ある種の高揚感を生み出す不思議な空間。

その側面からは、バックヤードが垣間見えたり、

映像を使ったインスタレーションが施されて、

一種の展示空間にもなっています。

こうしたプラスティック的な素材には、

安っぽさが伴うのものですが、

それが上手く回避されております。

次は、1階のLiving Roomから地下へ降りる階段が

黒い壁の前にさりげなくあります。

手前のスチール製縦格子のシンプルな手摺に

隠された、そこへ一足を踏み入れると

何と、レッドな世界が・・・。

黒い壁の下には、成形プラスチックで

一体的に創られたような

自由曲線のうねる真っ赤な階段と天井。

そして地下の赤い通路へと続く世界は、

まさしく異次元の空間。

これまでの開放的で、光溢れる空間から、

いきなり投げ込まれたそこは、

精神性・内面性を揺さぶられ、これまた別の高揚感。

図書館という落ち着きのある場とは

まったく異なる空間を用意しているここには

良い意味での裏切りがあります。

最後の写真は、3階の通り抜け通路。

右側に開放的なホール、

通路はやはりレッドな世界。

その間を仕切っているのは、

折半と呼ばれる凹凸型のスチールに

細かい穴を空けたパンチングメタル。

写真では、結構な透過性に見えますが、

実際には、霞がかった壁に見えるため、

ホールから、このレッドな世界を感じることはできません。

機能や合理主義だけで建築の空間は生まれるものではない

とモダニズム建築を批判したのは有名な建築家、

ロバート・ヴェンチューリの建築の多様性と対立性。

思わず、それを思い出させてくれました。

さすが、レム・クールハース。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年04月11日

VOL.Sea6 米国の建築環境プログラム/シアトルの取り組み NO.6

菱形ガラスに覆われたシアトル中央図書館。

その菱形故に、複雑なボリュームをしておりますが、

その外観は、そのまま内部に現れております。

くびれたところの内部は、

ご覧のような閲覧室の一角となり、

手摺越しに下を覗くと

通りの賑わいを眺めることに。

普段では、なかなか味わえない空間が、

本を読みながら体感できます。

上部の黒い天井は、鉄骨の構造を現しにして、

その上から黒い耐火被覆材を吹き付けているため、

全面ガラスのコントラストから、

吸い込まれるような闇が強調され、

こちらも、なかなか魅力的。

通りの様子は、この写真。

名物のトロリーバスが見えておりますが、

もし、雨の日であったならば、

このガラスを流れる雨粒が、

まったく違った魅力を演出するであろう

ことが想像できますね。

しかし、見れば見るほど複雑な形態。

その骨組みの構成自体は、さほどではありませんが、

施工時の苦労を思わずにはいられません。

また、ガラスは熱線反射ガラスとなっていますが、

一部には、ドット状のフィルムが貼ってあり、

曇りガラス的な処理がおこなわれている箇所もあります。

さて、こうなると最上階はどうなっているのだろう、

という興味が湧いてきますね。

当然、ガラスというわけにはいきませんが、

断熱材を布で覆って、ピン留めしたかのような、

柔らかい天井で覆われております。

そして、このピンの部分が筒状になっていて、

照明器具やスピーカー、

監視カメラにスプリンクラーにと共用されていて、

全体の柔らかさを邪魔していません。

複雑な形が、細部まで破綻していない納まりに脱帽です。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

その菱形故に、複雑なボリュームをしておりますが、

その外観は、そのまま内部に現れております。

くびれたところの内部は、

ご覧のような閲覧室の一角となり、

手摺越しに下を覗くと

通りの賑わいを眺めることに。

普段では、なかなか味わえない空間が、

本を読みながら体感できます。

上部の黒い天井は、鉄骨の構造を現しにして、

その上から黒い耐火被覆材を吹き付けているため、

全面ガラスのコントラストから、

吸い込まれるような闇が強調され、

こちらも、なかなか魅力的。

通りの様子は、この写真。

名物のトロリーバスが見えておりますが、

もし、雨の日であったならば、

このガラスを流れる雨粒が、

まったく違った魅力を演出するであろう

ことが想像できますね。

しかし、見れば見るほど複雑な形態。

その骨組みの構成自体は、さほどではありませんが、

施工時の苦労を思わずにはいられません。

また、ガラスは熱線反射ガラスとなっていますが、

一部には、ドット状のフィルムが貼ってあり、

曇りガラス的な処理がおこなわれている箇所もあります。

さて、こうなると最上階はどうなっているのだろう、

という興味が湧いてきますね。

当然、ガラスというわけにはいきませんが、

断熱材を布で覆って、ピン留めしたかのような、

柔らかい天井で覆われております。

そして、このピンの部分が筒状になっていて、

照明器具やスピーカー、

監視カメラにスプリンクラーにと共用されていて、

全体の柔らかさを邪魔していません。

複雑な形が、細部まで破綻していない納まりに脱帽です。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年04月10日

VOL.Sea5 米国の建築環境プログラム/シアトルの取り組み NO.5

シアトルの中心部は、海側に向かって

かなりの傾斜を持った街となっています。

サンフランシスコの坂道と電車は有名ですが、

シアトルにも、同様の坂道と

電車の代わりのトロリーバスが有名です。

中央図書館が位置するのはそんな中心部、

周囲を高層ビルに囲まれた一角です。

このため建物の入り口が反対側では、

1.5層分の高低差があります。

菱形ガラスを裏から支えている菱形のスチール材が

スカートのように建物周囲に降りてきて、

菱形の影を落とすフレーム、

その一部に小さく穴を空けたように、

くり抜かれた部分がエントランスが上側の入り口。

そのいかにも小さいエントランスをくぐると

そこには、5層にもおよぶ斜めのガラスに覆われた

開架書庫のあるLivinng Roomと呼ばれる

ホール兼休憩室兼閲覧室が目に飛び込んできます。

ここには、小さなcafeもあり、

本当に自由に人々が出入りをして、

色々なスペースで、くつろいでいます。

図書館という既成のイメージはどこにもありません。

上の写真の左側がそのエントランスで

そこにあるボックス型の書庫は、

閉店時には、それぞれが移動して一つの箱となります。

その手前にあるエスカレータは黄色。

さらに、下へむかって段上の客席のあるセミナー室がみえます。

その右手には、開架書庫とソファ・テーブル席、

床の至る所には、植物のアップの写真が、

床に転写されているのが面白い。

この奥から入り口側を見たのがこの写真。

不整形のガラスの箱を4段重ねにした形態のため、

内部からの見る角度によって、

空間の繋がりが微妙に変化するのが特徴です。

また、上階にある閲覧室から

別の通り側の吹抜を眺めるたのが、下の写真。

ここでは、面白いインスタレーションが体験できます。

開架書庫の脇の床面には、

グリーンの写真を床に転写しているのですが、

そのガラス越しの外部には、

実際の植栽帯があり、

内部と外部、虚と実がガラスを通して

写し絵のように展開して、

中にいても、外の菱形スクリーン内を歩いていても、

不思議な視界を体感することができます。

実際に、外部の植栽帯脇を

人が歩いているのが見えますが、

ちょっと不思議に見えませんか?

この建物には、まだまだユニークな空間が存在します。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年04月08日

VOL.Sea4 米国の建築環境プログラム/シアトルの取り組み NO.4

シアトル市の中心街に出現した、

全面が菱形ガラスで覆われた大胆なガラス建築。

これは、レム・クールハース設計の

シアトル中央図書館ですが、

これも、Leedの基準に沿って建設され、

シルバー認定を受けています。

<ガラス屋根の閲覧室>

スタッフの説明によりますと、

この図書館の建て替えに当たっては、

3ヶ月に渡って、図書館関係者と設計者が

世界中の優れた図書館を調査し、

何が優れているか或いは図書館のあるべき姿等を

議論してきたとのことです。

その中で、建築自体の環境対策はもちろんのこと、

そこで働く人々やそれを利用する人々にとっての

ソーシャルサスティナビリティ(社会的な持続性)の

重要性がテーマとなってきたようです。

<図書の返却カウンターとエアシューター>

そこには、職員同士や利用者のコミュニケーション、

図書の蔵書整理や貸し出しシステムに

積極的なネットワークシステムが導入されています。

無線チップによる図書監理や配送システム、

各職員がワイヤレスネットワーク端末を携帯し、

連絡応答やGPS位置確認、

利用者の質問や疑問に、適所で職員が対応できるシステムなど、

様々なネットワークを介在して、

人と人が情報を共有できるシステム。

こうしたことで、時間的節約や年々増え続ける蔵書管理に

いち早く、対応できているわけですね。

建築的に見ても、広々と開放的な閲覧室や

リビングルームと名付けられた1階の

オープンスペースなど、見せ場が一杯です。

ここは滞在中、視察で訪れた以外に、

シアトル在住の中国人友人とも訪れましたので、

次回から、豊富な写真を基に、

そのディテールをご紹介いたします。

<蔵書書庫(全床がスロープ)>

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

全面が菱形ガラスで覆われた大胆なガラス建築。

これは、レム・クールハース設計の

シアトル中央図書館ですが、

これも、Leedの基準に沿って建設され、

シルバー認定を受けています。

<ガラス屋根の閲覧室>

スタッフの説明によりますと、

この図書館の建て替えに当たっては、

3ヶ月に渡って、図書館関係者と設計者が

世界中の優れた図書館を調査し、

何が優れているか或いは図書館のあるべき姿等を

議論してきたとのことです。

その中で、建築自体の環境対策はもちろんのこと、

そこで働く人々やそれを利用する人々にとっての

ソーシャルサスティナビリティ(社会的な持続性)の

重要性がテーマとなってきたようです。

<図書の返却カウンターとエアシューター>

そこには、職員同士や利用者のコミュニケーション、

図書の蔵書整理や貸し出しシステムに

積極的なネットワークシステムが導入されています。

無線チップによる図書監理や配送システム、

各職員がワイヤレスネットワーク端末を携帯し、

連絡応答やGPS位置確認、

利用者の質問や疑問に、適所で職員が対応できるシステムなど、

様々なネットワークを介在して、

人と人が情報を共有できるシステム。

こうしたことで、時間的節約や年々増え続ける蔵書管理に

いち早く、対応できているわけですね。

建築的に見ても、広々と開放的な閲覧室や

リビングルームと名付けられた1階の

オープンスペースなど、見せ場が一杯です。

ここは滞在中、視察で訪れた以外に、

シアトル在住の中国人友人とも訪れましたので、

次回から、豊富な写真を基に、

そのディテールをご紹介いたします。

<蔵書書庫(全床がスロープ)>

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年01月30日

VOL.Sea3 米国の建築環境プログラム/シアトルの取り組み NO.3

実際にLeed(リード)が実践されているシアトル市内の

King Street Center Buildingを見学。

写真1:King Street Center Building

この建物、実はLeedが実践される前に完成し、

その後に審査を経て、選定されております。

ということは、既に環境への配慮を

前提として建てられていたわけです。

この建物は、官民共同プロジェクト。

民間で建設をおこない、King Countyが20年リースをおこない、

その後買い取られるという形態となっております。

延べ30,000m2に1500人を収容、

また、500台の駐車場がある。

オフィスの他に、1階にはショップが入る。

以前に建っていた旧建物の解体に際しては、

その80%をリサイクルしている。

外観は、再生レンガとガラスカーテンウォールによる

新旧を取り合わせたデザインが印象的です。

2~7階のエレベータホール及び廊下の

共有部分には、リサイクルペンキやガラス再生タイル、

コーク工場の廃材を再生したカーペットタイルは、

タイル状のため、一部の張り替えが可能で

メンテナンスがし易くなっています。

写真2:リサイクルガラスタイル

さらに、雨水を回収して中水として、

便所や手洗いとして再利用するシステム。

電気や冷暖房をセンサーによって制御し、

不要な箇所はOFFにするなど、

建築のみに限らず、電気、設備に渡る取り組みにより

年間の燃料使用量が220万ガロンから140万ガロンへ

37%削減されているとのことです。

写真3:中水システムの機械室

総工事費は32.5万ドルと同等のビルよりは

割高になっているそうですが、

やはり、こうした環境への取り組み姿勢を

公的機関としてアピールすることが重要なのだそうです。

写真4:各階オフィスにあるリサイクル回収ポスト

また、シアトルでは公共建築の建設費の1%を

美術的デザインや美術品購入にあてて、

工芸技術の伝承に寄与するという実践もなされていて

ゲート、壁画、置物や照明といった

美術的、職人的な加工品が

建築と一体となってデザインされていまます。

写真5:鋳鉄製のメインゲート/1%美術費の一貫

単に効率だけを追求しただけの建築ではない

取り組みもおこなわれていて、

こうして視点の広さは、日本にはない取り組みですね。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

King Street Center Buildingを見学。

写真1:King Street Center Building

この建物、実はLeedが実践される前に完成し、

その後に審査を経て、選定されております。

ということは、既に環境への配慮を

前提として建てられていたわけです。

この建物は、官民共同プロジェクト。

民間で建設をおこない、King Countyが20年リースをおこない、

その後買い取られるという形態となっております。

延べ30,000m2に1500人を収容、

また、500台の駐車場がある。

オフィスの他に、1階にはショップが入る。

以前に建っていた旧建物の解体に際しては、

その80%をリサイクルしている。

外観は、再生レンガとガラスカーテンウォールによる

新旧を取り合わせたデザインが印象的です。

2~7階のエレベータホール及び廊下の

共有部分には、リサイクルペンキやガラス再生タイル、

コーク工場の廃材を再生したカーペットタイルは、

タイル状のため、一部の張り替えが可能で

メンテナンスがし易くなっています。

写真2:リサイクルガラスタイル

さらに、雨水を回収して中水として、

便所や手洗いとして再利用するシステム。

電気や冷暖房をセンサーによって制御し、

不要な箇所はOFFにするなど、

建築のみに限らず、電気、設備に渡る取り組みにより

年間の燃料使用量が220万ガロンから140万ガロンへ

37%削減されているとのことです。

写真3:中水システムの機械室

総工事費は32.5万ドルと同等のビルよりは

割高になっているそうですが、

やはり、こうした環境への取り組み姿勢を

公的機関としてアピールすることが重要なのだそうです。

写真4:各階オフィスにあるリサイクル回収ポスト

また、シアトルでは公共建築の建設費の1%を

美術的デザインや美術品購入にあてて、

工芸技術の伝承に寄与するという実践もなされていて

ゲート、壁画、置物や照明といった

美術的、職人的な加工品が

建築と一体となってデザインされていまます。

写真5:鋳鉄製のメインゲート/1%美術費の一貫

単に効率だけを追求しただけの建築ではない

取り組みもおこなわれていて、

こうして視点の広さは、日本にはない取り組みですね。

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年01月23日

VOL.Sea2 米国建築環境プログラム/シアトルの取組 NO.2

さて、Leed(リード)、Built Green(ビルト・グリーン)

この2本柱の環境に配慮した建築プログラムの概要ですが、

それぞれ6/5つのカテゴリーに分けられています。

※Leed(リード)のカテゴリー:公共建築

1.Sustainable Site/サスティナブルな土地

2.Water Efficiency/水効率

3.Energy Atmosphere/エネルギーと環境

4.Materials and Resources/資材と資源

5.Indoor Environmental Quality/室内環境の質

6.Innovation and Accredited Professional/新企画とデザインプロセス

※Built Green(ビルト・グリーン)のカテゴリー:住宅系及び地域開発

1.Site & Water/土地と水

2.Energy Efficiency/エネルギー効率

3.Health and indoor Air Quality/健康な室内空気の質

4.Materials Efficiency/資材の効率性

5.Promotion of Sustainable Home Ownership/住宅オーナーの維持管理

写真1:群庁舎内のリサイクルポスト

このような取り組みの根底には、

限られた天然資源の最小限の使用と

効率的かつ循環可能な使用、

つまり持続可能な(Sustainable)システムとして

考えていくということにあります。

それぞれの項目は、さらに詳細な評価ポイントに区分され、

その総合ポイントによって認定されます。

リードの場合には、シルバー、ゴールド、プラチナという

認定ラベルが授与されます。

写真2:ビルの雨水を中水(便所/洗面用)活用

これに対するメリットは税制面であったり、

何よりも、環境に対する配慮をしている企業であることの認知により、

顧客や消費者から良いイメージを持たれて、

企業間競争にも有利に働くというメリットがあるとのことです。

また、この2つの活動はいずれも各業界団体や協会が

自主的な基準作りをおこないながら、

それを全米基準として確立できるように、

州政府や自治体レベルでも取り組んでいるところが興味深いのです。

National Association of Home Buildersの通称ナーブ/NAHB

のシステムが、Built Green(ビルト・グリーン)

U.S.Green Building Councilの通称USBC

のシステムが、Leed(リード)

Leadership in Energy and Environmental Design

と呼ばれています。

写真3:コンドミニアム屋上の緑化とコンポスト

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

この2本柱の環境に配慮した建築プログラムの概要ですが、

それぞれ6/5つのカテゴリーに分けられています。

※Leed(リード)のカテゴリー:公共建築

1.Sustainable Site/サスティナブルな土地

2.Water Efficiency/水効率

3.Energy Atmosphere/エネルギーと環境

4.Materials and Resources/資材と資源

5.Indoor Environmental Quality/室内環境の質

6.Innovation and Accredited Professional/新企画とデザインプロセス

※Built Green(ビルト・グリーン)のカテゴリー:住宅系及び地域開発

1.Site & Water/土地と水

2.Energy Efficiency/エネルギー効率

3.Health and indoor Air Quality/健康な室内空気の質

4.Materials Efficiency/資材の効率性

5.Promotion of Sustainable Home Ownership/住宅オーナーの維持管理

写真1:群庁舎内のリサイクルポスト

このような取り組みの根底には、

限られた天然資源の最小限の使用と

効率的かつ循環可能な使用、

つまり持続可能な(Sustainable)システムとして

考えていくということにあります。

それぞれの項目は、さらに詳細な評価ポイントに区分され、

その総合ポイントによって認定されます。

リードの場合には、シルバー、ゴールド、プラチナという

認定ラベルが授与されます。

写真2:ビルの雨水を中水(便所/洗面用)活用

これに対するメリットは税制面であったり、

何よりも、環境に対する配慮をしている企業であることの認知により、

顧客や消費者から良いイメージを持たれて、

企業間競争にも有利に働くというメリットがあるとのことです。

また、この2つの活動はいずれも各業界団体や協会が

自主的な基準作りをおこないながら、

それを全米基準として確立できるように、

州政府や自治体レベルでも取り組んでいるところが興味深いのです。

National Association of Home Buildersの通称ナーブ/NAHB

のシステムが、Built Green(ビルト・グリーン)

U.S.Green Building Councilの通称USBC

のシステムが、Leed(リード)

Leadership in Energy and Environmental Design

と呼ばれています。

写真3:コンドミニアム屋上の緑化とコンポスト

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

2012年01月04日

VOL.Sea1 米国の建築環境プログラム/シアトルの取り組み

以前連載していた企業コラムの掘り起こし企画。

米国での建築周辺での環境対策、

Leed(リード)、Built Green(ビルト・グリーン)という

2本柱の環境に配慮した建築プログラムと

それに基づいて実践された建築やまちづくりの

実例を解説しながら、ご紹介したいと思います。

但しこれは、もう5年前の2006年6月に米国大使館と

在大阪・神戸米国領事館商務部の主催で企画された

シアトルへの視察旅行でのレポートです。

写真1:

キングカウンティビル/King County Administration Building

まず、最初に米国の環境対策について

疑問をお持ちの方も多いかと思います。

実際、京都議定書から離脱した米国

という印象が一般的ではないかと思います。

当時、私自身もどの程度の試みがおこなわれているのかは、

はなはだ疑問ではありました。

しかし、現地を視察してみて、

その対策の先進性には大いに驚かされました。

米国では連邦政府と州政府では、その方向性はまったく別物、

つまり、京都議定書から離脱をしているのは、

あくまでも政府レベルの話であり、

州政府や郡、市レベルでは、5年前でも

全米で225以上の都市が京都議定書に沿った形での

環境プログラムを作成し、実践しているのです。

写真2:

シアトル公共図書館/Seattle Public Library

その2本柱がLeed(リード)Built Green(ビルト・グリーン)。

Leed(リード)は、州政府レベルの建物

つまり、公共建築に科せられるプログラムであり、

Built Green(ビルト・グリーン)は、民間レベルの

住宅、リフォーム、集合住宅、地域開発に科せられます。

そして、その実践してる都市の中でも

ワシントン州シアトルが、もっとも進んでいるといわれていて、

全米の都市からの見学者が絶えないと言います。

そんな2006年当時の概要をご紹介いたします。

写真3:

住宅地開発/High Point Development

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村

米国での建築周辺での環境対策、

Leed(リード)、Built Green(ビルト・グリーン)という

2本柱の環境に配慮した建築プログラムと

それに基づいて実践された建築やまちづくりの

実例を解説しながら、ご紹介したいと思います。

但しこれは、もう5年前の2006年6月に米国大使館と

在大阪・神戸米国領事館商務部の主催で企画された

シアトルへの視察旅行でのレポートです。

写真1:

キングカウンティビル/King County Administration Building

まず、最初に米国の環境対策について

疑問をお持ちの方も多いかと思います。

実際、京都議定書から離脱した米国

という印象が一般的ではないかと思います。

当時、私自身もどの程度の試みがおこなわれているのかは、

はなはだ疑問ではありました。

しかし、現地を視察してみて、

その対策の先進性には大いに驚かされました。

米国では連邦政府と州政府では、その方向性はまったく別物、

つまり、京都議定書から離脱をしているのは、

あくまでも政府レベルの話であり、

州政府や郡、市レベルでは、5年前でも

全米で225以上の都市が京都議定書に沿った形での

環境プログラムを作成し、実践しているのです。

写真2:

シアトル公共図書館/Seattle Public Library

その2本柱がLeed(リード)Built Green(ビルト・グリーン)。

Leed(リード)は、州政府レベルの建物

つまり、公共建築に科せられるプログラムであり、

Built Green(ビルト・グリーン)は、民間レベルの

住宅、リフォーム、集合住宅、地域開発に科せられます。

そして、その実践してる都市の中でも

ワシントン州シアトルが、もっとも進んでいるといわれていて、

全米の都市からの見学者が絶えないと言います。

そんな2006年当時の概要をご紹介いたします。

写真3:

住宅地開発/High Point Development

人気blogランキングに参加しています。

↑よろしければ、クリックをお願いいたします。

・・・どうも、ありがとうございました。

にほんブログ村